이퀄라이저(Equalizer)는 소리의 음색을 즉각적으로 변화시키는, 엔지니어에게 가장 강력한 무기인 동시에, 가장 다루기 까다로운 장비이기도 하다. 이 글에서는 이퀄라이저가 제어하는 소리의 주파수 분포를 살펴보고, 여러 가지 이퀄라이저의 형태와 기본적인 설정 파라메터들을 알아본다.

사실, 본 필자는 앞에서 이퀄라이저를 ‘엔지니어의 칼’이라고 표현한 바 있다. 이퀄라이저를 적절히 운용하는 것은 경험과 노하우가 필요한 일이다. 하지만 언제나 말했듯, 누구나 엄마 뱃속에서부터 이런 걸 만지며 태어난 것은 아니다. “나도 할 수 있다”라는 자신감을 가지고 이어지는 강좌를 읽는다면, EQ의 기본 개념과 동작 원리에 대한 나름의 기준을 잡을 수 있을 것이다.

스펙트럼(Spectrum)과 하모닉스(Harmonics), RTA(Real Time Analyzer)

무지개

비가 온 직후, 하늘에 뜬 무지개를 본 적이 있을 것이다. 무지개가 왜 생겨나는지는 학교에서 한 번쯤 배운 기억이 있을 것이다. 태양으로부터 오는 밝은 빛 속에는 사실, 여러 색깔이 섞여 있고, 비가 내린 뒤 공기 중에는 눈에 보이지 않는 작은 빗방울들이 떠다닌다. 이 빗방울 속에 빛이 들어가면, 색깔에 따라 다른 빛의 파장으로 인해 경로가 굴절되어 색이 분리된다. 그렇게 분리된 색이 우리 눈에 보이는 것이 바로 무지개다.

빛과 소리는 모두 주파수를 가진 파동이다. 다만 빛은 전자기파이고, 소리는 공기의 진동인 기계적 종파이다. 결국 감각기관이 받아들이는 방식이 달라, 하나는 시각으로, 다른 하나는 청각으로 인식될 뿐이다. 빛이 여러 색깔(서로 다른 주파수의 빛)이 섞인 것과 마찬가지로, 소리 또한 하나의 음원 안에 여러 높낮이의 파동이 섞여 있다. 이렇게 어떤 소리를 구성하는 주파수의 분포를 스펙트럼(Spectrum)이라고 한다.

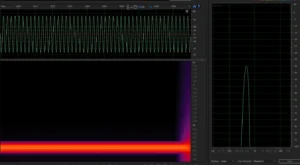

정현파의 스펙트럼

위에 보이는 그림은 440Hz 정현파 (순수한 사인파)의 신호를 분석한 그래프이다. 위에는 엔벨롭(Envelope) 그래프가, 하단에는 시간에 따라 주파수 분포를 표현한 스펙트럼(Spectrum) 그래프, 오른쪽에는 RTA(Real Time Analyzer)그래프가 위치하고 있다.

스펙트럼 그래프는 주파수의 분포를 색으로 표현하는데, 밝을수록 해당 주파수의 성분이 많다 (즉, 해당 주파수의 레벨이 크다)는 의미를 가진다. 정현파의 스펙트럼답게 440Hz 성분 이외에는 다른 성분이 포함되어 있지 않다는 것을 쉽게 알 수 있다.

배음 – 하모닉스(Harmonics)

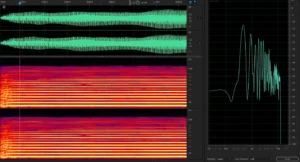

위의 그림은 피아노의 ‘라’와 바이올린의 ‘라’를 녹음한 것이다. 440Hz 대역의 띠가 가장 짙지만, 그 외에도 900Hz, 1400Hz 등 다른 주파수 대역에서도 띠가 나타나는 것을 볼 수 있다. 즉, 여러 주파수 성분이 함께 존재한다는 의미다. 이러한 주파수 성분을 근음(440Hz)에 대한 배음 – 하모닉스(Harmonics)라고 한다.

배음의 분포는 각 음원의 형태, 재질, 발성 구조, 그리고 주변 환경에 따라 고유한 특성을 지닌다. 대부분 근음의 정수배로 나타나며, 2배음, 3배음, 4배음과 같은 식으로 명명된다. 다만 실제 음원의 배음 성분은 여러 이유로 항상 정수배로만 존재하지는 않으며, 비선형적인 공명 구조를 가진 악기나 신디사이저(Synthesizer)를 통해 인위적으로 합성된 음원인 경우 0.5배 또는 0.25배와 같은 서브하모닉(Subharmonic)이 포함되기도 한다.

| 근음 | 2배음 | 3배음 | 4배음 |

| 440Hz | 880Hz | 1320Hz | 1760Hz |

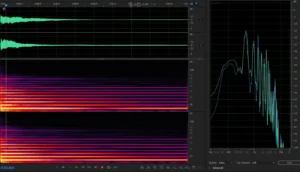

RTA : 주파수–레벨 그래프

위에서 본 스펙트럼 그래프를 시간–레벨이 아닌 주파수–레벨로 분석하면 앞서 말한 RTA 그래프가 된다. RTA는 음향에서 가장 자주 접할 수 있는 형태의 그래프로, 실시간으로 각 주파수 대역의 레벨을 시각화해 보여준다.

보통 음향에서 ‘스펙트럼 그래프’ 또는 ‘주파수 그래프’라고 하면 이 그래프를 의미한다. 본 필자 역시 앞으로는 그 의미로 사용할 것이며, 이를 RTA (Real Time Analyzer)그래프라고 부르기도 한다. 그리고 이 그래프의 형태를 바꿔줄 수 있는 장비, 즉 주파수 성분을 조정할 수 있는 장비가 바로 우리가 살펴볼 이퀄라이저(Equalizer)이다.

이퀄라이저의 주요 파라메터

이퀄라이저에도 다른 장비들과 마찬가지로 조절하는 주요 속성들이 있다. 진귀한 장비일수록 건드릴 수 있는 항목들이 많으나, 초보인 우리들은 딱 3가지만 기억하면 충분하다.

주파수

가장 당연하고 핵심적인 값이다. EQ가 건드릴 주파수를 설정한다

레벨

이 또한 당연히 중요한 값이다. EQ가 해당 주파수를 얼마나 가감하는지 결정한다.

Q Factor

그리고 마지막으로 알고 있어야 할 것은 바로 이 Q Factor 라는 것이다. 이 큐값이란 무엇인고 하니. EQ가 건드리는 주파수의 ‘폭’을 의미한다.

만약 내가 1KHz를 10dB 증폭 (Boost) 시키려고 한다. 아무리 좋은 장비라도 1KHz만 딱 10dB 증폭시킬 수가 없다. 실제로는 상하 주파수 대역의 일부까지 함께 증폭된다. 이렇게 함께 움직이는 주파수의 폭을 Q Factor라고 한다. 좋은 장비는 좁은 Q값을, 좀 성능이 떨어지는 장비는 넓은 Q값을 가지고 있다. 그리고 이 Q값 자체를 조정할 수도 있다. 이 값은 별도로 조정할 수 있는 스위치가 없는 한, 장비의 고유 값으로 고정되어 있다.

이퀄라이저의 종류

이퀄라이저는 여러 종류가 존재한다. 하지만 현장에서 사용되는 이퀄라이저는 아래에 설명할 두 가지 타입이 대부분을 차지한다.

그래픽 이퀄라이저 (GEQ : Graphic Equalizer)

그래픽 이퀄라이저는 조정할 대역이 고정되어 있고, 해당 대역의 레벨을 조정할 수 있는 페이더들을 붙여 놓은 형태를 가진다. 매우 직관적인 형태로, RTA그래프의 모양과 비슷하게 생겼다. 위에서 본 RTA그래프의 각 주파수 영역을 위로 올리거나 아래로 끌어내린다는 생각으로 운용하면 된다.

통상 2/3옥타브 단위로 제어하는 15밴드 이퀄라이저나 1/3옥타브 단위로 제어하는 31밴드 이퀄라이저 형태로 제작된다. 단지 주파수 레벨만 조절하는 것이 아니라, 피드백이 발생하는 주파수에 대해서 경고등이 들어오며 자동으로 해당 대역을 감쇄시켜 준다던가 하는 기능이 있는 이퀄라이저도 있다. 자세한 것은 룸 이퀄라이제이션과 그래픽 이퀄라이저에 대해 설명할 다음장에서 설명하기로 한다.

파라메트릭 이퀄라이저 (PEQ : Parametric Equalizer)

파라메트릭 이퀄라이저(PEQ : Parametric Equalizer)는 이퀄라이저의 각종 파라메터들인 주파수, 레벨 그리고 Q Factor를 직접 조정할 수 있는 이퀄라이저이다. GEQ와는 달리 대부분 놉으로 조정하게 되어 있으며, 매우 세밀한 조정이 가능하다.

아날로그 시대에는 스튜디오 등에서 사용하는 아웃보드 형태나, 대형 믹서에서나 찾아볼 수 있었던 그야말로 폼과 장비빨의 상징이었지만, 디지털 믹서의 시대로 넘어오면서 대다수 디지털 믹서에서 PEQ를 지원하고 있다.

PEQ에 대한 설명은 톤 콘트롤러로 EQ를 사용하는 방법에 대해 다루는 12회에서하겠다.

마무리

이렇게 EQ를 만지기 위해 기본적으로 알아야 할 것들을 살펴봤다. 사실 이번 회는 100번 정도 쓰고 지우고를 반복 했다. 그러는 사이에 속절없이 시간이 흘러 벌써 20년에 가까운 시간이 흘렀다. 너무나도 중요한 부분이나, 쉽게 잘 풀어 내기에는 본 필자의 능력이 부족한 탓 이었다. (사실 핑계겠으나..) 엉성한 글 읽느라 고생 많았다. 혹 소리와 주파수에 대해서 더 궁금한 독자들은 ‘파장의 중첩과 간섭’ 에 대하여 추가적으로 찾아보길 바란다. 엔벨롭에 주파수성분이 끼치는 영향과, 악기별 고유 음색이 생겨나는 원리에 대해 쉽게 이해할 수 있게 될 것이다. 암튼. 다음 회부터는 2회에 걸쳐 독자 여러분이 가장 궁금했을, 실제 EQ를 사용하는 방법과 하울링에 대해 살펴보도록 하겠다.